中位总生存翻倍!PD-1抑制剂与癌症疫苗强强联合,攻克肺癌、黑色素瘤、食管癌生存与耐药难题

mRNA疫苗联合PD-1抑制剂免疫治疗中位总生存翻倍,攻克肺癌、黑色素瘤、食管癌生存与耐药难题

免疫检查点抑制剂(ICI)是肿瘤治疗的重要手段,凭借其在多种组织学肿瘤类型中广泛的生物活性,为无数患者带来了持久对抗肿瘤的希望 ,改写了肿瘤治疗的格局!然而,当下,仅有部分患者能从 ICI 治疗中获益,不少患者在治疗后遭遇复发难题,部分患者甚至产生耐药性,这无疑给抗癌之战带来了新的挑战。但这绝不是终点,而是新的起点!

与此同时,治疗性癌症疫苗作为抗癌领域当之无愧的抗癌新武器,可训练免疫系统精准对抗肿瘤,激发针对肿瘤细胞的肿瘤特异性 T 细胞新反应。

更为振奋人心的是,将免疫检查点抑制剂(ICI)和癌症疫苗联合治疗,已经成为肿瘤疫苗临床试验的常用策略。这一强强联合的方案,正在开启肿瘤治疗的新纪元!临床实践与试验数据表明,这一联合疗法在肺癌、黑色素瘤、食管鳞状细胞癌、胰腺癌等多种癌症的治疗中成效显著,为众多癌症患者带来新的希望。

从免疫逃逸到反击:破解癌细胞借助PD-1"逃生诡计",开启肿瘤免疫治疗新征程

免疫系统在各类疾病,尤其是肿瘤监视与清除过程中,发挥着至关重要的作用。多数情况下,免疫系统能够识别癌细胞为“异己”,对肿瘤生长进行一定程度的抑制。然而,肿瘤细胞会通过改变自身特性来逃避机体免疫防御。肿瘤细胞常采用两种主要策略来躲避免疫系统的攻击。一方面,肿瘤细胞表达免疫检查点分子,抑制T细胞的正常活化与成熟,从而下调免疫反应并营造免疫“耐受”环境;另一方面,癌细胞产生能够抑制免疫细胞杀伤功能的分子,削弱免疫系统的抗肿瘤活性。

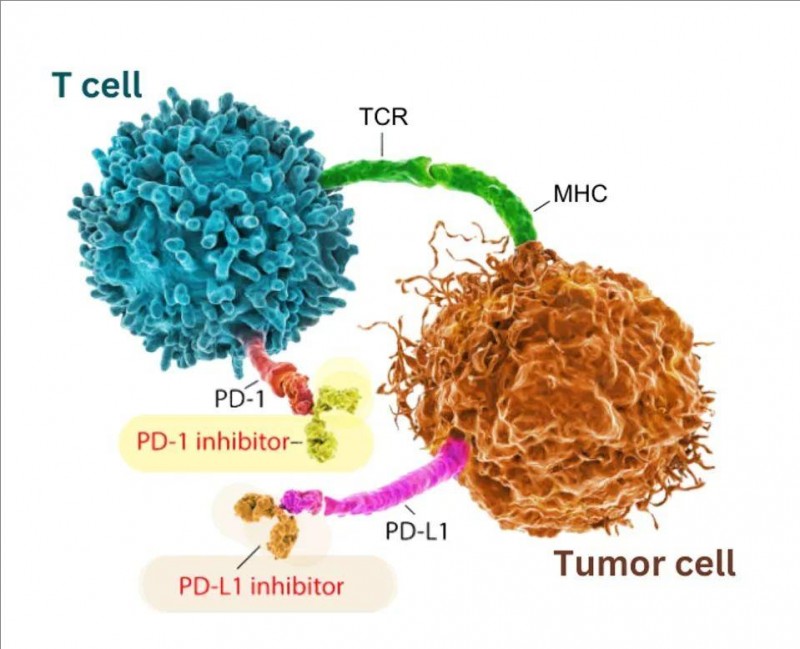

例如,癌细胞过度表达PD-L1检查点蛋白,致使原本能够攻击肿瘤的T细胞失去活性。PD-1(程序性细胞死亡蛋白-1)是一种关键的免疫检查点蛋白,存在于T细胞及其他免疫细胞表面。PD-1与其他细胞表面的伴侣受体PD-L1或PD-L2结合后,会向T细胞传递信号,使其免疫功能瘫痪。这种机制原本是为了防止机体免疫反应过度,避免自身免疫性疾病的发生。而程序性死亡蛋白配体1(PD-L1)是B7配体家族的1型跨膜糖蛋白,对T细胞功能的调节发挥着重要作用。但肿瘤细胞识别T细胞上的PD-1蛋白后,会上调自身PD-L1的表达,二者结合致使T细胞凋亡,肿瘤细胞借此实现免疫逃逸。

针对这一机制,抗PD-1检查点抑制剂应运而生。这类抑制剂中的抗体能够与PD-1蛋白结合,阻止其与PD-L1或PD-L2结合,使T细胞摆脱抑制,在肿瘤微环境中保持活性。此类药物通过阻断PD-1与PD-L1的信号通路,恢复T细胞免疫功能,进而达到治疗癌症的目的(详见下图)。

▲图源“Forbes”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

注:免疫检查点抑制剂通过靶向免疫检查点蛋白,来增强抗癌活性。这里的抗体阻断了两种不同的检查点蛋白:T细胞上的PD-1(以黄色突出显示)及其相应的配体,肿瘤细胞上的PD-L1(以橙色突出显示)。

个性化mRNA疫苗联合PD-1抑制剂,助晚期食管鳞状细胞癌患者达部分缓解,肿瘤缩小36.4%

食管鳞状细胞癌(ESCC)是食管癌中最常见的组织学类型。尽管多学科治疗手段持续发展,但其整体预后依然欠佳。近年来,抑制程序性死亡1(PD-1)或程序性死亡配体1(PD-L1)的单克隆抗体被研发出来,让包括ESCC在内的多种恶性肿瘤患者,在治疗上取得了显著效果。然而,受耐药性影响,仅有少数患者能从中获得临床获益。此前有研究显示,癌症疫苗与PD-1免疫检查点抑制剂联合使用,在非小细胞肺癌、黑色素瘤、人乳头瘤病毒16相关癌症的治疗中,展现出了良好疗效。鉴于此,研究人员尝试将癌症疫苗与PD-1免疫检查点抑制剂联合治疗方案,应用于食管鳞状细胞癌。

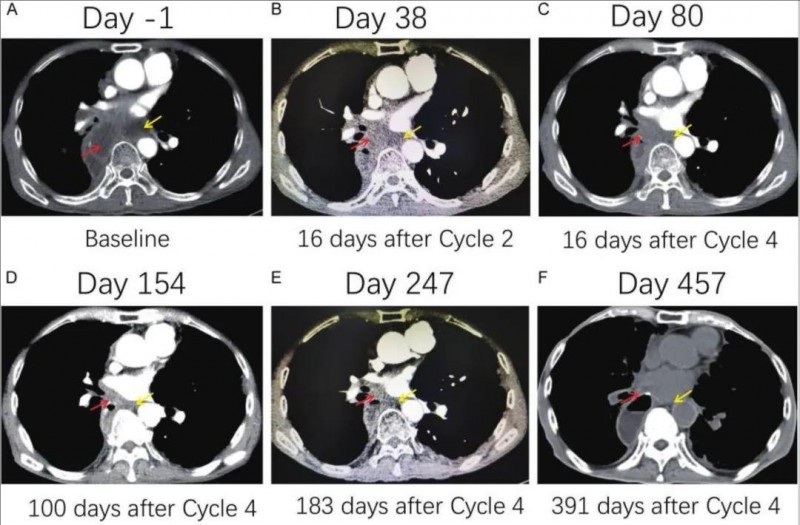

近期,《美国癌症研究杂志》报道了我国一例晚期食管鳞状细胞癌(ESCC)患者,在首次接受个性化mRNA(信使核糖核酸)疫苗治疗后,实现部分缓解的病例。该患者为67岁男性,最初被诊断为中段食管鳞状细胞癌,病理分期T2N1M0,并接受了根治性食管切除术。然而遗憾的是,9年后经胃镜及纵隔增强CT检查,确诊食管癌复发,并伴有纵隔淋巴结转移。于是,该患者入组mRNA疫苗临床试验(NCT03468244),这是他首次使用mRNA疫苗。在治疗过程中,患者接受个性化mRNA疫苗联合PD-1抑制剂注射,每3周进行一次,共计4个周期。

结果显示:患者实现部分缓解(PR),无进展生存期(PFS)、总生存期(OS)均为457天,缓解持续时间(DOR)为377天。依据实体肿瘤疗效评价标准(RECIST)1.1版指南,在第2周期、第4周期,以及第154天、第247天和第457天,影像学评估发现,纵隔淋巴结存在两个靶病灶,与接种前相比,第4周期后病灶短轴总和从51mm降至29mm,减少了36.4%,达到部分缓解标准(详见下图)。值得注意的是,左侧淋巴结在第154天已无法准确测量,第247天和第457天更是无法清晰显影。此外,即便停止疫苗治疗38周后,肿瘤仍在持续缩小。

▲图源“Am J Cancer Res”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

如何寻求个性化癌症疫苗帮助

目前,癌症疫苗中疗效及预防复发效果较为突出的为树突状细胞疫苗、个性化新抗原疫苗等,比如德国和日本等国,就将树突状细胞疫苗用于临床,辅助治疗肺癌、肾癌、肝癌、皮肤癌、乳腺癌等多种癌症。

想寻求国内外癌症疫苗治疗新技术帮助的患者,可将近期病理报告、治疗经历、出院小结等资料,提交至医学部,进行初步评估。

SARS-COV-2mRNA疫苗+免疫检查点抑制剂,让非小细胞肺癌中位总生存期翻倍

在2024年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会上,一项关于“应用SARS-COV-2mRNA疫苗联合免疫检查点抑制剂(ICI)治疗非小细胞肺癌及黑色素瘤”的临床研究成果备受瞩目。该研究规模庞大,共纳入2406例III/IV期非小细胞肺癌患者、757例转移性黑色素瘤患者,为探索癌症治疗新路径提供了有力数据支持。

结果显示:在非小细胞肺癌(NSCLC)患者队列中,研究发现免疫检查点抑制剂(ICI)治疗效果与SARS-COV-2mRNA疫苗接种时机密切相关。在开始ICI治疗后的100天内接种疫苗的患者,生存数据显著提升,中位总生存期(OS)增加一倍,从558天跃升至1120天;三年总生存(OS)率也从30.7%提升至57.2%(风险比HR0.57,95%置信区间CI0.44-0.74,p<0.001)。这一数据直观展现出疫苗与ICI联合使用的巨大潜力。与之形成鲜明对比的是,未接受ICI治疗的NSCLC患者,接种SARS-COV-2mRNA疫苗后,总生存期并未受到显著影响,凸显了ICI在联合治疗中的关键桥梁作用。

在转移性黑色素瘤患者队列中,在开始ICI治疗100天内接种SARS-COV-2mRNA疫苗,同样与多项生存指标的改善紧密相连。患者总生存期显著延长(HR0.42,95%CI 0.24-0.74,p=0.003),无远处转移生存期(HR0.66,95%CI0.42-1.05,p=0.023)和无进展生存期(HR0.64,95%CI 0.44-0.92,p=0.022)也得到明显提升,为黑色素瘤治疗开辟了新思路。

综上,SARS-COV-2mRNA疫苗不仅能够促使广泛组织学类型中PD-L1表达增加,增强肿瘤细胞对免疫攻击的敏感性;更在与ICI联合应用于转移性黑色素瘤和NSCLC患者时,显著提升患者的生存率!

mRNA-4157与派姆单抗联合出击,黑色素瘤远处转移/死亡风险锐减62%

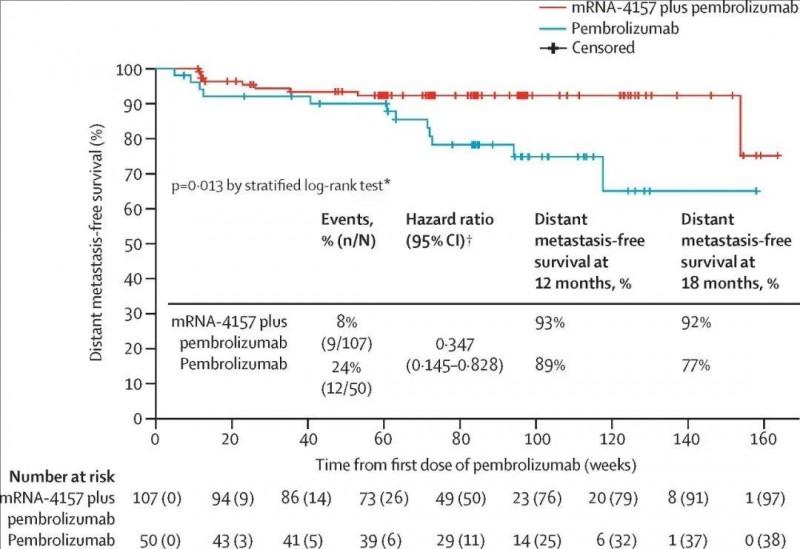

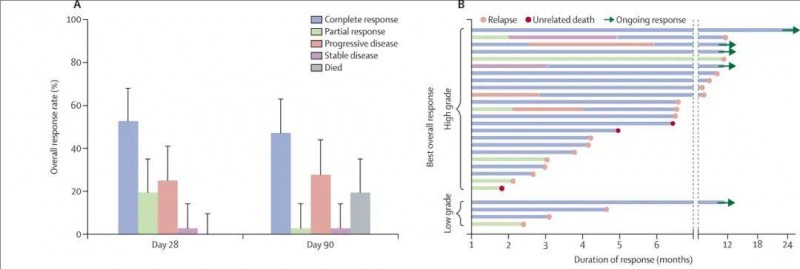

在2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会上,公布了“mRNA-4157(V940)联合派姆单抗(Keytruda)治疗高危III/IV期黑色素瘤”的IIb期临床试验的惊艳数据。本次研究共入组157例已完全切除的高风险皮肤黑色素瘤(ⅢB/C/D和Ⅳ期)患者,并将其分为两组:即派姆单抗单药治疗组(n=50)、mRNA-4157疫苗+派姆单抗联合治疗组(n=107)。

结果显示:mRNA-4157疫苗与派姆单抗联用,将高危III/IV期黑色素瘤患者的远处转移或死亡风险降低了62%,复发或死亡风险降低了49%,并显著延长了患者生存期。与派姆单抗单药治疗组相比,联合治疗组优势明显,18个月无复发生存(RFS)率为62.2%(单药治疗组)vs78.6%(联合治疗组);18个月无远处转移生存期(DMFS)率分别为76.8%(单药治疗组)vs91.8%(联合治疗组)。

▲图源“Lancet”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

小编寄语

自PD-1被发现的20余年来,大量的实验研究证明了PD-1阻断剂对多种实体和血液系统恶性肿瘤具有临床疗效,为癌症治疗带来广阔前景。然而,耐药性问题限制了免疫抑制治疗的效果,即便通过联合用药提升免疫检查点抑制剂疗效的研究正在广泛开展,免疫治疗仍面临挑战。当下,免疫检查点抑制剂与癌症疫苗、肠道菌群等的联合使用成为研究热点,期望借此最大程度降低耐药性,减少免疫相关不良事件,提升免疫治疗效果。展望未来,随着抗癌研究的持续深入,期待新疗法早日上市,造福更多的癌症患者。如果您还想了解PD-1抑制剂的更多讯息,或想寻求癌症疫苗等国内外其他抗癌新技术的帮助,可将治疗经历、近期病理及影像学检查结果等,提交至全球肿瘤医生网医学部,进行初步评估或申请国内外抗癌专家会诊。

参考资料

[1]Wang B,et al.Personalized mRNA vaccine combined with PD-1 inhibitor therapy in a patient with advanced esophageal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res. 2024 Aug 25;14(8):3896-3904.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11387870/

[2]Grippin A J,et al.995MO Association of SARS-COV-2 mRNA vaccines with tumor PD-L1 expression and clinical responses to immune checkpoint blockade[J]. Annals of Oncology, 2024, 35: S677-S678.

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-congress-2024/association-of-sars-cov-2-mrna-vaccines-with-tumor-pd-l1-expression-and-clinical-responses-to-immune-checkpoint-blockade

[3]Weber J S,et al.Individualised neoantigen therapy mRNA-4157 (V940) plus pembrolizumab versus pembrolizumab monotherapy in resected melanoma (KEYNOTE-942): a randomised, phase 2b study[J]. The Lancet, 2024, 403(10427): 632-644.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02268-7/abstract

扫描进患者病友群

肺癌|胃癌|肝癌|结直肠癌|胰腺癌

乳腺癌|脑瘤|淋巴瘤|儿童肿瘤等

相关推荐

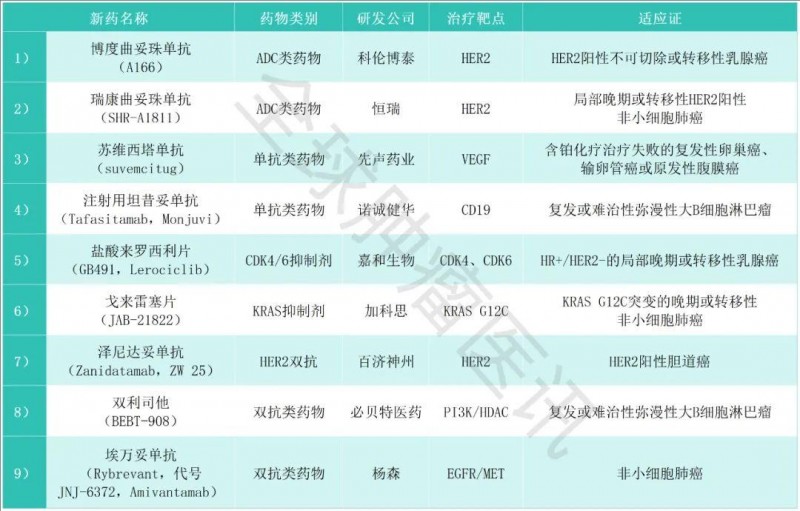

救命药加速入场!2025第二季度9款抗癌

EGFR突变型患者在非小细胞肺癌中约占30%,在欧美患者中约占10%~20%,在亚洲患者中占比超过50%,是非小细胞肺癌的第二大致癌驱动因素。...

全球肿瘤医生网 2020-08-05

抗癌月报(3月)|上市新药,CAR-T,

EGFR突变型患者在非小细胞肺癌中约占30%,在欧美患者中约占10%~20%,在亚洲患者中占比超过50%,是非小细胞肺癌的第二大致癌驱动因素。...

全球肿瘤医生网 2020-08-05

里程碑!mRNA-4157联合派姆单抗让

EGFR突变型患者在非小细胞肺癌中约占30%,在欧美患者中约占10%~20%,在亚洲患者中占比超过50%,是非小细胞肺癌的第二大致癌驱动因素。...

全球肿瘤医生网 2020-08-05

刚刚!"双免王炸"纳

EGFR突变型患者在非小细胞肺癌中约占30%,在欧美患者中约占10%~20%,在亚洲患者中占比超过50%,是非小细胞肺癌的第二大致癌驱动因素。...

全球肿瘤医生网 2020-08-05

2025肺癌生存新希望:六大"

EGFR突变型患者在非小细胞肺癌中约占30%,在欧美患者中约占10%~20%,在亚洲患者中占比超过50%,是非小细胞肺癌的第二大致癌驱动因素。...

全球肿瘤医生网 2020-08-05

早期甲状腺癌术后五年生存率超99%,但要

EGFR突变型患者在非小细胞肺癌中约占30%,在欧美患者中约占10%~20%,在亚洲患者中占比超过50%,是非小细胞肺癌的第二大致癌驱动因素。...

全球肿瘤医生网 2020-08-05

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241I5262J.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241I3461D.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H94LK.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241HKW34.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H619327.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H34H52.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H22IH.jpg)

![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241G93O18.jpg)